USBメモリの全領域が使えない-ボリュームの削除ができない

USBメモリからファイナルデータ8がブートできたのはよかったんですが、WindowsマシンでUSBメモリの容量を見ると1.92GBと表示されていました。

ディスクの管理画面からボリュームを削除しようとしたところできなかったため、パナソニックのSDフォーマッタを使って解決しました。

2015.09.30 修正

SDフォーマッタのURLを3.1から4へ変更しました。

マイナンバー制度対応のログ管理ソフト「VVAULT AUDIT」を使ってみた

マイナンバー制度に対する情報セキュリティ対策の一つとして共有フォルダーのアクセス履歴を管理する方法があります。

今回は、先日リリースされたOREGAさんのサーバーログ管理ソフト「VVAULT AUDIT」を使用し、触った分かった事をメモします。

導入を検討されている方、興味がある方は是非最後までお読みください。

2015.08.07 加筆

v1.1.0 がリリースされましたので、内容を反映します。

2015.08.08 加筆

DBデータ保存期間の挙動を加筆しました。

2015.11.04 加筆

v2.0及びVA Viewerがリリースされました。

アプリケーションを実行するとエラー「サイド バイ サイド構成が正しくない」が出た場合の対処法~SxsTraceの使い方

新型TrackPoint キーボードはPowerShellやVisual Studioを使うと縦スクロールが出来ない問題があるため、その時だけマウスを使っています。

今回Logicool製マウスをWindows 8.1のパソコンに接続、Logicool SetPointをインストールし、アプリ メニューから実行ファイルを起動すると全く反応がない問題に直面しました。

実行ファイル「SecPoint.exe」を直接起動すると「サイド バイ サイド構成が正しくない~」のエラー メッセージが表示されました。

今回は、アプリケーションを実行するとエラー「サイド バイ サイド構成が正しくない」が出た場合の対処法をメモ。

あらゆるリモート接続が一画面から利用できるツール「Remote Desktop Manager for Windows 」

先日投稿した記事『一画面でリモートデスクトップ接続を管理する「Remote Desktop Connection Manager」はすごく便利!』後、知人からこのツールについて色々と教えていただきました。

使い方はシンプルですし特に問題はないものの、ソフトウェアがリリースされてからかなりの年月が経ち更新されていません。

代替えとなるソフトウェアを調べてみたところ、「Remote Desktop Manager for Windows」なるツールを見つけました。

非常に使い勝手の良いツールでしたのでご紹介します。

Adobe Reader メニューが英語になった場合の対処法

一部環境ではすぐに戻せるのですが、一部クライアントやサーバーではうまく戻すことが出来ない場合がありました。

今回は、Adobe Reader のメニューが英語になった場合の対処法をメモ。

対象となるバージョンは、

- Adobe Reader X

- Adobe Reader XI

Windows 用キャプチャソフト「FastStone Capture」 v7.7がリリースされていました

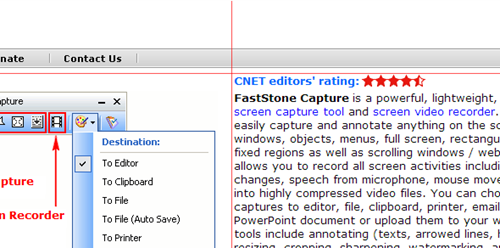

毎日利用しているキャプチャソフト「FastStone Capture」 のv7.7が2月7日にリリースされていました。

個人的なおすすめ新機能は、[Spotlight]機能ですね。

v7.7の機能追加および改善項目

- [Spotlight]機能は、強調したいエリア以外をグレーアウト化してくれます。

複数個所を強調したい場合は、[Shift]ボタンを押しながらエリアを複数指定しましょう。

今までは色つきの図形を使って囲っていましたが、非常に簡単、かつ、分かりやすく強調できるようになりました。

こちらも非常に便利です! - 選択エリアをドラッグ&ドロップする操作はv7.6までは「移動」のみでしたが、v7.7からは[Ctrl]ボタンを押しながらだと選択範囲を「コピー」出来るようになりました。

非常に便利。 - キャプチャ後の選択方法が2個追加され、合計6個になりました。

- Undo/Redoボタンが配置されました

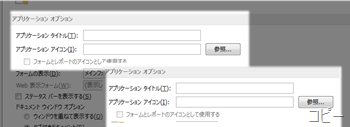

- [設定][AutoSave]および[Editor]に新しい項目が追加されました。

- その他機能の改善とバグフィックス

FastStone Captureのダウンロード

関連記事

キャプチャソフト「FastStone Capture」 v7.6がリリースされました!

毎日利用しているキャプチャソフト「FastStone Capture」 v7.6が7月26日にリリースされました。

今回のマイナーアップデートもいいですよ。

v7.6の機能追加および改善項目

- [Screen Crosshair]機能を追加

垂直方向および水平方向の各オブジェクトの並びをチェックするのに役立つツールです。

Web開発の際、divタグとCSSの記述に間違いがあると並びに(超)微妙なずれが生じたりします。そのような時にチェックするツールとして有効です。

十字線のポーズ機能や水平線のみ表示等のオプションがあります。 - [Join Images Side by Side]機能を追加

複数枚のキャプチャ画像を一枚の画像として保存できます。

併せて画像番号を付加したり、リサイズしたりできます。結構便利! - [Show resizing handles on image borders]オプションを追加

キャプチャ後の編集画面において画像のトリミングが出来る機能です。

画像の各辺に□が表示され、キャプチャ範囲の拡張や縮小が出来ます。

Crop機能と併せて使っていきたいですね。 - [Copy captured image to Clipboard automatically]オプションを追加

旧バージョンでクリップボードへコピーするには一度[Ctrl+C]が必要でしたが、このオプション機能を有効にすると自動的にクリップボードにコピーしてくれます。

未加工でWindows Live Writer 2012にキャプチャ画像を貼り付けしたい時に役立ちます。 - [Reset]ボタンを追加

- その他機能の改善

FastStone Captureのダウンロード

http://www.faststone.org/FSCaptureDetail.htm

余談:“Auto Hide”機能に今頃気が付く

v7.4からの機能ですが、今更気が付きました。FastStone Captureのツールバーをデスクトップの上辺にドラッグ・アンド・ドロップすると下記画像のように黄色いバーが表示されます。

カーソルを黄色いバーにのせると自動的に表示されます。

配置場所によって通常操作を邪魔する可能性がありますので、その点だけ注意が必要ですね。

Core2DuoマシンにSplashTopでリモートアクセスするとCPU使用率が異常に高くなる現象

10年ほど前に比べて、個人ユーザが使えるリモートデスクトップアプリケーションの種類は非常に多くなりましたよね。

昔はRealVNC、PcAnywhereなどが有名ですが、今日ではSplashTopやTeamViewer、Logmeinなどが無料で使えるいい時代になりました。

先日、AndroidやiOSなどスマートフォンやタブレットからのリモートデスクトップを考慮してSplashTop2を使ってみましたが、マシンによってCPU使用率が異常に高く、全く使いものにならない現象に遭遇したのでメモ。

製品自体は結構良いと思いますが、リモート先のマシンを選ぶ感じがします。

SplashTop2のシステム要件

SplashTop2 アプリを使用して接続を受信するマシンのシステム要件は下記の通り。

- Windows 7、Vista、XP、または Mac OS X 10.6+

- 1 GB の RAM

- 1.6 GHz またはそれ以上の速度のデュアルコアCPU

今回遭遇した現象

これは常用するには厳しいな・・・と感じた現象は2つ。

- リモート先のCPU使用率が常に80~90%になる

WindowsXPマシン(Core 2 Duo E4400(2.0GHz) 2GB)にリモートアクセスしたところ、CPU使用率が80~90%になります。

高使用率になるプロセス名はSRFeature.exeでした。 - リモート元の操作が鈍くなる場合がある

リモート元のマウス操作やキー入力など操作全般が鈍くなる現象※が稀に発生

※カーソルを移動するとかくつくなど・・・

Intel Coreシリーズ第一、第二世代のマシンでは問題なく使えていますが、SplashTop Forumを調べるとCore2シリーズ(特にMac)で本現象が起きているようです。

不本意ではありますが本現象を解決することができませんでした。ですが、マルチデバイスからリモートデスクトップ接続できる製品として非常に魅力的です。

快適に使える環境であればいいでしょうが、今回のような現象では常用は難しいと判断しアンインストールしました。無念・・・

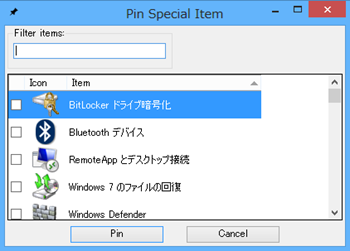

Windows8 あらゆるファイルを「簡単に」スタート画面にピン留めできるPin to 8

Windows8を使い始めて早1ヶ月が経過しました。

個人的にはWindows8の高速起動・高速シャットダウン、検索機能とWindows8特有のショートカットが非常に気に入ってますが、いかんせん使いにくい面もあります。

その一つに「スタート画面に特定ファイルをピン留めできない」点があります。

いろいろ試してみたのですがWindows8標準機能でどうやればいいのか全く分からなかったので、フリーツールで実現してみました。

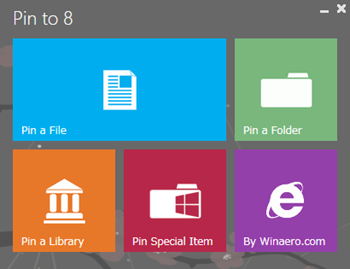

簡単!スタート画面にあらゆるファイルをピン留めできる「Pin to 8」

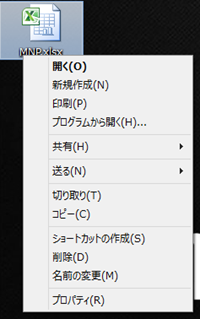

たとえば、エクセルファイル(.xlsx)をスタート画面にピン留めしようとします。

対象ファイルのコンテキストメニューを開くと、[スタートにピン留め]が表示されません。

exeのショートカットなどはスタートにピン留めが表示されます。

ModernUIのインターフェースが美しい「Pin to 8」を使えば、簡単にスタート画面にピン留めできます。

下の画像は実際にスタート画面にピン留めしたものです。

Pin to 8の使い方

ピン留めはスタート画面、タスクバーどちらでもOK

実際にピン留めしようとすると、「どこにピン留めする?」と聞いてきます。

非常に分かりやすいですよ、このツールは。

デザインといい、作り方といい、すごくお手本になるツールだと思っています。

オススメはスペシャルアイテムのピン留め

スタート画面に[コントロールパネル]など特定の機能をピン留めできます。

たとえば、Windows Home ServerのDEの後継機能「記憶域」をピン留めすることができます。

下の画像は実際に「記憶域」をピン留めしてみました。

ダウンロード

Windows8は個人的にWindows7よりも気に入っています。

ちまたではいろいろ言われているWindows8ですが、こういったツールを使うことでもっと使いやすいOSになるよ!と広めたいですね。

可能なら、自分でもPin to 8を見習って使いやすいツールをどんどん作りたいですね~

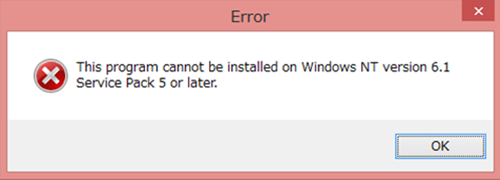

Windows8 Samsung Magician Softwareがインストールできない

Samsung製SSD 840 Proの管理ソフトウェア「Masician Software Ver.3.2」ですが、Windows8 Pro 64bit版にインストールしようとしたところ、インストールに失敗。

対処法をメモしておきます。

インストール時のエラー

This proguram cannot be installed on Windows NT version 6.1 Service Pack 5 or later.

対処法

よくありがちな対処法ですが、ソフトウェアの互換モードを変更します。

- exeファイルのプロパティを開く

- 互換性タブをクリック

- [互換モードでこのプログラムを実行する]にチェックし、Windows7を選択

- OKボタンをクリック

- exeファイルを実行

互換モードで実行するとインストーラが正常に起動します。

Snipping Tool使ってます?ウィンドウの切り出しに使えます

Windows7からでしょうか?

今更ながらSnipping Toolなるアプリケーションを見つけました。

標準で搭載されているので、是非使ってみてください。

便利です!

ウィンドウの部分切り出しに使えます

Snipping Toolはウィンドウの部分切り出し(キャプチャ)を行い、画像ファイルに出力するツールです。

例えば、下記画像のようにブラウザの一部をコピーしたいとか。

WindowsXPの時代は標準機能だけでウィンドウの部分切り出しをしようとすると

- PrtScボタンを押す

- mspaintを起動

- クリップボードのデータを貼り付け

- マウスで範囲指定し、切り出す

など、複数ステップを行う必要がありました。

その点、Snipping Toolは、2ステップでウィンドウの部分切り出しが可能です。

- Snipping Tool起動

- 範囲指定し、切り出す

切り出しした後にメモしたりもできます!

メモはWindows8+タッチパネルだと楽そうですね~

保存は画像ファイル(標準はPNG)にできますが、メールに添付して送信もできます。

「PDFの一部をワードに張り付ける」ときに役立ちますね

どんな時に使うか?という話になると、私がよくキャプチャソフトを使うのは

- PDFファイルの一部を切り出し、ワードに張り付ける

- Webサイト用サムネイル画像として切り出す

- ブログ記事の画像加工

- mspaintを使わず、Windowsフォトビューアから写真の一部を切り出す

などでしょうか。

普段はシェアウェアのFastStone Captureを使用していますが、インストールしていないパソコンを使って作業をするなら、Snipping Toolを使いますね。

だって、無料ですもの!

余談ですが、Snipping ToolはOneNote2010の[画面の領域]機能にそっくりなんですよね。

もしや、内部的に同じものだったりして・・・

Windows8にスタートボタンを導入~Classic ShellならほぼWindows7として使える

すでに導入済みの方が多いと思いますが、RTM版から引き続きClassic Shellを導入してみました。

Classic Shellとは?

Windows95の販売からWindows7までデスクトップ画面の左下に「スタートボタン」が配置されていましたが、Windows8からはこのボタンがなくなりました。

しかし、Windows8用オープンソースソフト「Classic Shell」を導入することでWindowsXPや7と同じスタートボタン/スタートメニューを配置することができます。

日本語版は電机本舗さんが開発されました。

「スタートボタンがないため、生産性が落ちて困っている」ユーザさんは導入してみてはどうでしょうか。

機能は好きですが、スタートボタンのデザインは私は嫌いです。

スクリーンショット

ダウンロード

国産なら「秀丸スタートメニュー」もある

国産テキストエディタ「秀丸」の方が開発されたスタートメニューもあります。

フリー版とシェアウェア版があるので、覗いてみてください。

パソコンからAndroidをリモートアクセスしたいならAirDroid!

Androidスマートフォンを使い始めて1年ほどなりますが、いつも使っているノートパソコンからAndroidを操作することができるAirDroidを今日知りました。

WindowsからWindowsへリモートデスクトップ接続するのと同じ感覚で、音楽を聞いたり、メールを送信したり、写真を見たりとひと通りのことができるようになります。

2012.06.10 v1.0.7betaがリリースされていたので、記事を修正しました

Androidアプリ一つで動作する!

よくありがちなノートとAndroidの両方にアプリをインストール・・・ということはありません。

Android側にAirDroidをインストールすれば、後はパソコン上のブラウザからアクセスできます!

操作は簡単!まずはアプリを起動しよう

- Android側でAirDroidをインストール&起動

- 起動画面にブラウザからアクセスするためのIPアドレス:ポート番号とパスワードをチェック

- ブラウザにIPアドレス:ポート番号を入力

- ログイン画面がでたら、テキストボックスにパスワードを入力してLoginボタンをクリック

AirDroidで出来たこと・出来なかったこと・出来るようになったこと

AirDroidで出来ることが色々ありますが、個人的に気になった点を列挙しました。

- ファイル操作は秀逸!

SD内のファイル操作はいいですね~

ESファイルエクスプローラーなどを使っていますが、パソコンから簡単に操作した・・・という思いをAirDroidは全て解決してくれます。

このためだけにAirDroidをインストールするのはありと思っています。 - 複数枚画像をパソコンに取り込むとZIP形式になるよ!

写真の閲覧・インポート・エクスポートはもちろん可能。

いいな~と思ったのが、複数枚の写真をパソコンへエクスポートするとZIP形式でダウンロードします。

その後に回答することになりますが、バックアップするときに最初からアーカイブされているのは嬉しいですね。 - Android内の音楽をパソコンから聞くことができる

Android本体のスピーカがしょぼいのでスピーカにつないで聞いていましたが、今度からはそれをする必要がないですね。

私の環境では音が切れることもなく、快適に聞くことができています。 - SMSはできたが、MMSはできなかった

電話番号を使ったSMSは送信できましたが、xxx@xxx.ne.jpなどMMSは送信できませんでした。

私の環境だけかもしれませんが、rootを取らないとダメなのかな・・・ - アプリの管理が可能!エクスポート機能はうれしいな~

アプリのインストール・エクスポート・削除ができます。

Androidマーケット以外のアプリのバックアップができるのはいいですね。 - 住所録の管理は貧弱・・・

住所録の作成・修正は名前・電話番号・メモの3点のみなので実用的ではないですね。

これに期待していたところがありましたが、今後のアップデートで改善されることを祈ってます。

v1.0.7betaを使ってみたところ、新しい機能がついてました。

- 日本語に対応

以前は英語のみでしたが、AirDroidは多言語に対応しました。

もちろん、日本語にも対応しましたので英語アレルギーの人にはぐっと使いやすくなったんではないでしょうかね。

対応言語:英語・日本語・スペイン語・イタリア語・フランス語・ドイツ語 - スクリーンショット機能

root権限を取得している必要がありますが、PCからスクリーンショットが取れるのは楽チン!

セキュリティはどうなんだろ?気になるな・・・

※2012.06.10 v1.0.7betaはhttps対応していましたので記事を修正

つかっていて気にある点がありました。

- 通信がhttpのため無線LANを解析されたら盗聴可能

貧弱なWEPを使っている環境でAirDroidを使うと盗聴が可能ですね。

WEP解析→WireSharkなどで通信傍受、といった流れになります。

そのあたりを気にして使ったほうがいいと思います。

WPA2-PSK(AES)あたりを使用していれば今のところは問題でしょう。

v1.0.7betaを使ってみたところ、ログイン画面でhttpsの選択(セキュア接続を使用)が可能になっていました。

これで少しは安心して使えますね! - 通話履歴や住所録などにアクセスできる

これを言っちゃ本末転倒ですが、ブラウザ上で通話履歴や住所録など個人情報に思いっきりアクセスできるのはちょっと怖いですね。

1の問題を突かれると一気に個人情報を抜かれますので。

そういった意味でも無線LANがキモになるので、しっかりとした通信状態を作り上げましょう。

使う時は無線LANを常時オン状態で!

今テストしていて気がついたのは、省電力系アプリ(例としてGreen Power)を使っていたら自動消灯+無線LANオフになりリモートアクセスができなくなりました。

使う時は無線LANを常時オンになるようにしましょう!そうすれば快適に操作できます。

| パソコンからインストール | https://market.android.com/details?id=com.sand.airdroid |

| Androidからインストール |  |